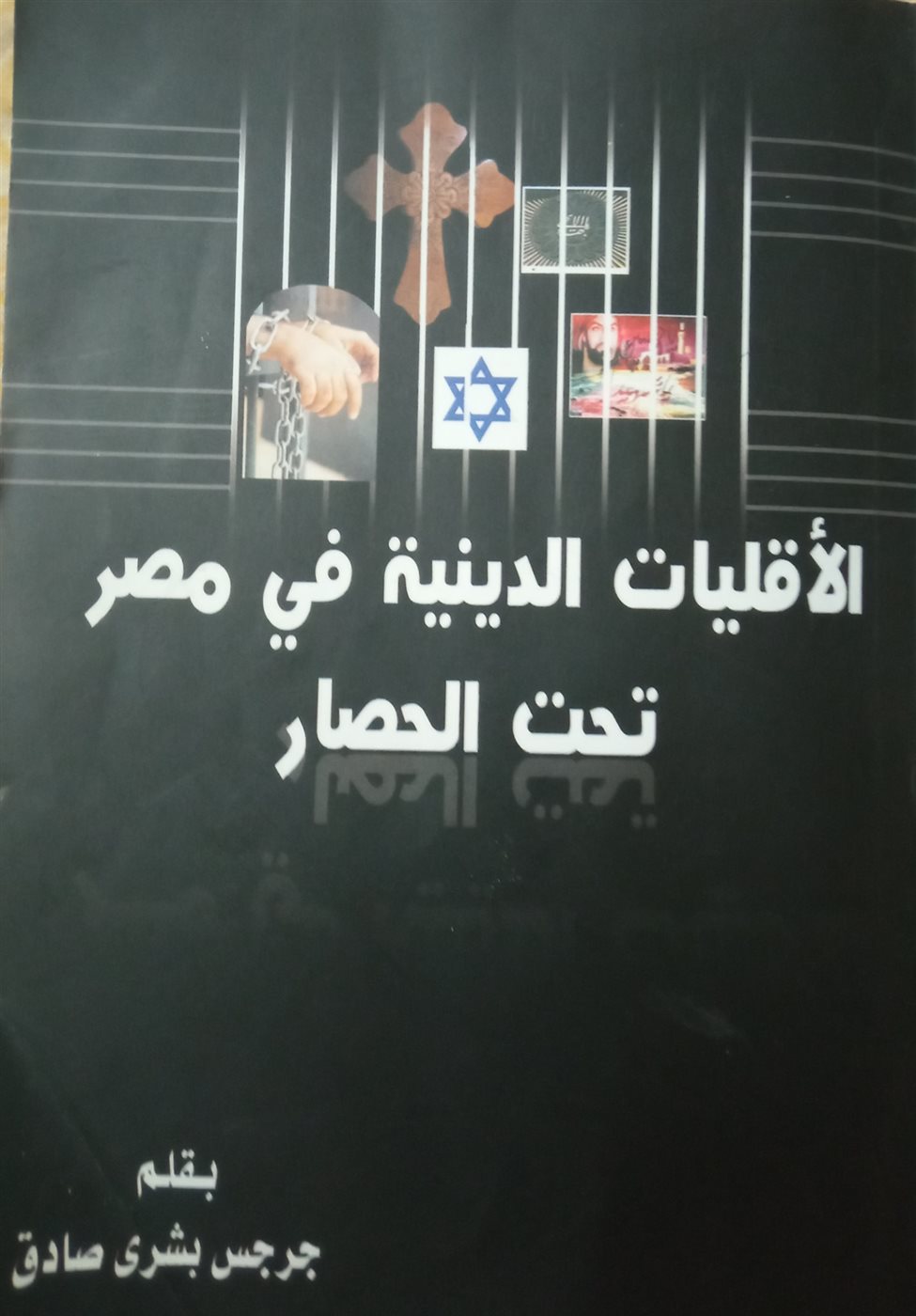

لم أكن أبحث عن الإثارة، ولا سعيت يومًا وراء العناوين الصاخبة، حين قررت في عام 2008 أن أطلق صيحة في وجه الغفلة عبر كتابي "الأقليات الدينية في مصر تحت الحصار".

كانت الرؤية واضحة، والخطر يتنفس من وراء السطور، والوثيقة التي اطلعت عليها – والتي سربها الصحافي الإسرائيلي المعادي للصهيونية "إسرائيل شاحاك" – لم تكن مجرد تحليل سياسي عابر، بل خطة عمل تتبناها تل أبيب، تقوم على تفتيت الوطن العربي إلى دويلات على أساس طائفي وعرقي ومذهبي، وعلى رأسها مصر.

لم أكتب آنذاك عن تهديد محتمل، بل عن مشروع مكتمل الأركان، يتعامل مع خريطة المنطقة كجسد مريض ينتظر مشرط الجراح الإسرائيلي.

الوثيقة كانت صريحة إلى حد الوقاحة: إن سقوط مصر يعني سقوط بقية العالم العربي، وإن تقسيم مصر إلى ثلاث دويلات هو البوابة إلى تفكيك العراق وسوريا ولبنان والسودان وليبيا وإيران وشبه الجزيرة العربية.

لم يكن الغرض من نشر هذه الوثيقة هو التهويل، بل التنبيه، لأنني رأيت بأم عيني كيف يمكن للتمييز – وإن كان محدودًا أو عدديًا – أن يتحول إلى قنبلة موقوتة إذا وُظف خارجيًا.

لقد دقت الوثيقة على وتر حساس، اللعب على وتر الفتنة الطائفية بين المسلمين والأقباط، وتوظيف ما يمكن تسميته بورقة "الملف القبطي" ذريعة للتدخل وهي ورقة تعلم إسرائيل، وغيرها من القوى الإقليمية، مدى حساسيتها، لا في مصر وحدها، بل في وجدان شعب عريق يرى في وحدته نجاته الأولى.

وكانت الوثيقة تنظر بعين استراتيجية إلى سيناء كهدف إسرائيلي أول، وجزء لا يتجزأ من مخطط الضم والتوسع، في حال ضعف المركز المصري أو تخلخل قبضته على الأطراف.

ما أذهلني في الوثيقة أنها رغم احتقارها الصريح لمؤسسات الدولة المدنية، وصفت الجيش المصري بأنه "غاية في الانضباط"، ما يؤكد قناعة الإسرائيليين أن القوة الصلبة الوحيدة القادرة على تعطيل هذا المخطط هي الجيش، وأن رهانهم الحقيقي كان – ولا يزال – على تفكيك الجبهة الداخلية لا مواجهة الجيوش.

حين كتبت، كنت أعرف أنني أخوض معركة وعي لا تقل شراسة عن معارك الحدود. لم تكن تلك الصفحات دعوة للشكوى، بل دعوة للوطن كي ينظر في مرآته، ويعالج شروخه قبل أن يُحمل إليها مطرقة من الخارج.

كنت أدعو، ولا أزال، إلى مواجهة ملف التمييز – خاصة الديني – على قاعدة وطنية خالصة، بعيدًا عن الشعارات والانفعالات فحين تُترك ثغرة مفتوحة في جدار الوطن، لا يهم من يدس السم فيها، بقدر ما يهم أننا لم نُغلقها في الوقت المناسب.

الحق يُقال، إن السنوات الأخيرة – وتحديدًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي – شهدت خطوات ملموسة في تعزيز مفهوم المواطنة، وتطبيق القانون، وتجفيف منابع الفتنة، والتعامل الجاد مع الاعتداءات الطائفية، سواء على ممتلكات الأقباط أو رجال دينهم أو رموزهم.

كما أن ملف اختفاء القبطيات، رغم تعقيده، يشهد تطورًا لافتًا في التعامل الأمني، حيث أُعيدت الغالبية العظمى منهن إلى أسرهن، خاصة القاصرات، في مشهد يقطع الطريق على دعاة الفتنة في الخارج.

لقد كتبت هذا الكتاب لأنني كنت أؤمن أن الفتنة لا تولد في الكنائس أو المساجد، بل في الفراغات التي نتركها بلا ضمير، ولأنني كنت أدرك أن العالم، وإن صمت اليوم، قد يتكلم غدًا باسم "حقوق الأقليات" بينما يجهز على وحدة الشعوب.

وما زلت أؤمن أن حماية النسيج الوطني لا تبدأ من مواجهة العدو، بل من ترميم الداخل، وإزالة أي تمييز، وتجفيف التربة التي ينمو فيها الخطاب الطائفي.

العدو يقرأنا جيدًا، وعلينا أن نقرأ أنفسنا بدقة أكبر، فإسرائيل لم تُخفِ نواياها، بل وضعت خططها في وثائق منشورة، تُدرّس وتُناقش وتُراجع وتُحدّث، وهي لا تعبث بالمصادفات، بل تسعى لتفتيت المنطقة عبر هندسة النزاعات الداخلية، وحين نكون أقوياء بوحدتنا وعدالتنا، تنهار هذه المخططات قبل أن تبدأ.

كتبت الكتاب لأدق جرس إنذار، واليوم أكتب المقال لأقول، لا يزال الخطر قائمًا، ولا تزال المناعة الوطنية هي السلاح الأول.

لم أندم يومًا على مواجهة هذا الملف، لأن الصمت كان سيجعلني شريكًا في كارثة، وأعيدها الآن: مصر مستهدفة، لكنّها لا تُهزم إلا من داخلها، فإما أن نُعلي راية المواطنة، أو نُسلم الراية دون أن ندري.

جرجس بشرى